Ya había oído hablar de Carol Jones y de su estancia Nahuel Huapi, la que está al otro lado del lago, junto a la conocida estancia Fortín Chacabuco, donde yo había estado de visita tantas veces.

Ya sabía que Carol, a pesar de su nombre inglés, es argentina, tiene familia y vive y trabaja allí. Pronto la conocería en persona.

Carol tiene dos hijos adultos, más de veinte caballos y vive al borde de la cordillera de los Andes, en la estepa seca, entre colinas y rocas. Le encantan sus caballos y ofrece cabalgatas en verano, paseos en pequeños grupos, de media jornada, jornada completa o incluso más, con pernocte en tiendas de campaña. Tomás y yo optamos por una cabalgata de medio día seguida de un asado.

Estancia Nahuel Huapi

Para llegar a su estancia, tuvimos que cruzar al otro lado del lago y atravesar Bariloche, siempre por la orilla, dejando atrás las montañas. En Dina Huapi -lugar donde se habían asentado colonos daneses hace más de cien años-, nos detuvimos a tomar un café en una gasolinera.

Tras recorrer otros tres kilómetros entre amapolas anaranjadas en flor, llegamos al lugar donde el río Limay nace del lago Nahuel Huapi. Justo allí se desborda el lago, de un azul oscuro profundo y surge este ancho río de aguas turquesas, claras y burbujeantes, con una fuerte corriente. En este punto suele haber pescadores con mosca, es demasiado peligroso para nadar, pero a veces veo barcas de rafting. El invierno pasado fue largo y nevado y las orillas del río seguían altas. Eso fue bueno.

Rio Limay

Después del puente, pasamos por un control policial, el punto de cruce entre la provincia de Río Negro y la de Neuquén. A lo largo de muchos kilómetros el río Limay forma la frontera entre las dos provincias. Se puede pasar simplemente en coche. Si se mira a la izquierda poco después de cruzar el río, se tiene una vista maravillosa de Bariloche y la cordillera de los Andes detrás, y en un día claro se puede ver la montaña más alta de la región, el nevado Tronador con sus tres picos: el Argentino, el Chileno y el Internacional. No hace mucho que vivo en esta región, pero cada vez que veo el Tronador, sé que estoy en el lugar correcto, al otro lado del mundo, la vista de esta montaña me da la sensación de estar en casa, de reconocer y llegar, de descansar después de un largo viaje.

Mis ojos se calman en la enorme extensión, mi atención recorre el lago hasta la otra orilla. Aquí parece no haber horizonte, no hay una línea por encima de

la cual mi visión pueda disolverse en la nada. Cada mirada encuentra algo: detrás de la superficie lisa del lago se alzan las montañas y sobre ellas se eleva el cielo. Una y otra vez encuentro una pista para descubrir algo, una cima o un campo de nieve, una formación rocosa, hasta a veces veo nubes que parecen ovnis. Una vez cada quince días veo un avión en el cielo.

Entonces esta imagen va desapareciendo lentamente detrás de nosotros y tras una ligera cuesta nos adentramos en un mundo diferente: una estepa estéril de color amarillo verdoso con rocas de color marrón rojizo, parecidas a volcanes, que más tarde supe que todas tienen un nombre. Es como sumergirme en algo completamente nuevo, suave, algo que nunca antes había experimentado, otra forma de ser, como si me acercara un poco más a una verdad o a un secreto.

Respiro hondo, piso el acelerador, abro la ventanilla y le pregunto a Tomás si el paisaje, el aire y el cielo no parecen aún más secos y claros y bellos al tacto.

Después de girar a la izquierda en dirección a Villa La Angostura, tuvimos que prestar mucha atención para no pasar de largo por la entrada de la estancia que queda a mano derecha de la ruta. Tuvimos suerte y poco después nos encontrábamos frente a la tranquera de madera. Tomás bajó del auto, la abrió, yo pasé y antes de subir al auto, volvió a cerrarla. Poco después de la tranquera, un gordolobo seco (Verbascum) nos saludó al borde del camino como un centinela. Esta flor, que crece verticalmente en el aire, debe su nombre a que antiguamente se rociaba con cera y se utilizaba como antorcha. Es una especie protegida en Europa.

El camino tenía cada vez más baches y las huellas eran cada vez más profundas, pero pronto vimos una casita de madera y los corrales. Aparcamos el coche a la sombra de un árbol, salimos y Carol se acercó a nosotros con un brillo en los ojos.

"Bienvenidos a la Estancia Nahuel Huapi", nos saludó con un beso en ambas mejillas. Miré a mi alrededor y recordé lo que había leído sobre esta zona y la estancia unos días antes.

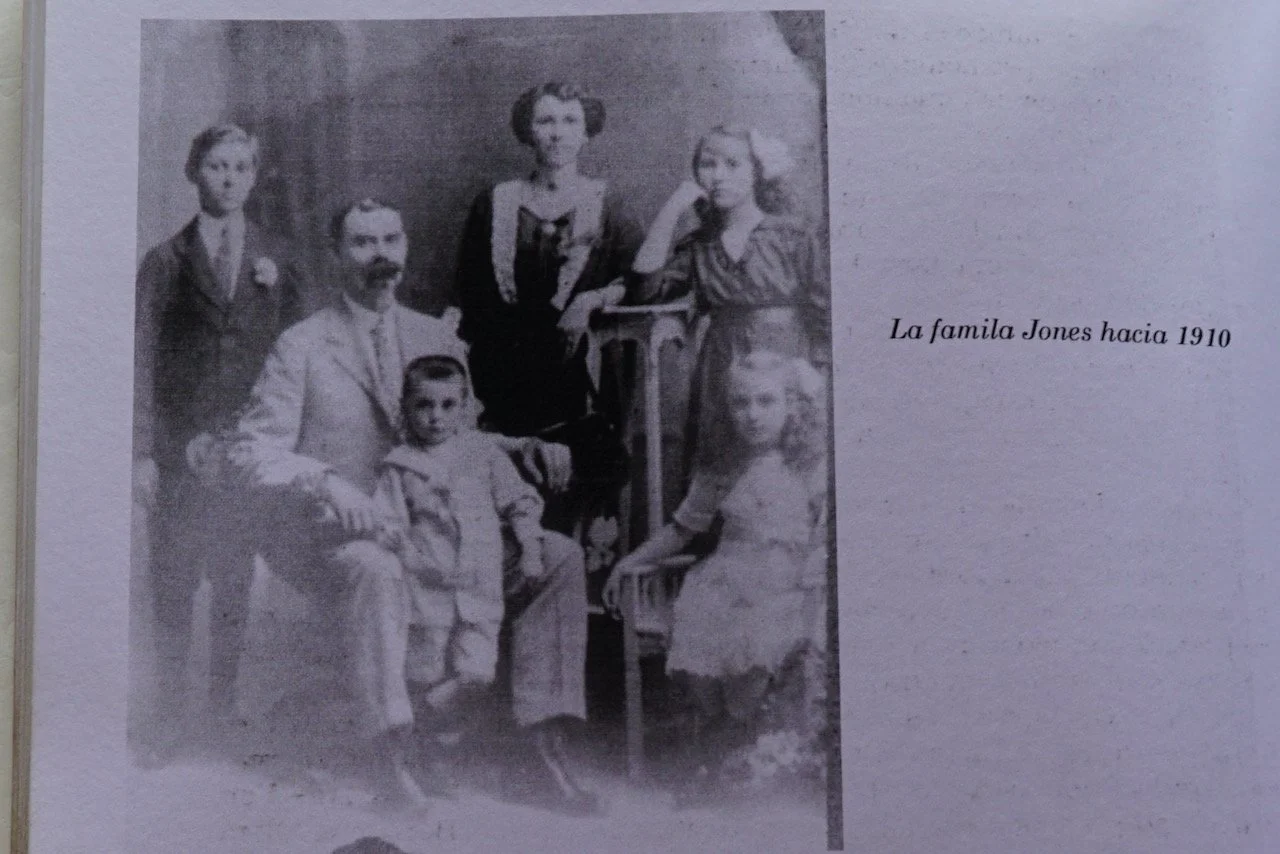

El abuelo de Carol, Jarred Augustus Jones, nacido en 1863 en Texas, Norteamérica, había abandonado su hogar de joven y viajado hacia el sur y llegó a Buenos Aires en 1884. Allí conoció a vaqueros norteamericanos con ideas afines que buscaban trabajo para probar suerte en la Patagonia. Al principio se estableció en la Estancia Leleque, en la provincia de Chubut, para quienes arreó enormes rebaños de ganado desde Carmen de Patagones, en el sur de la provincia de Buenos Aires, hasta el norte de la Patagonia. Así conoció la zona del lago Nahuel Huapi y decidió quedarse allí. Al principio, aceptó trabajos en las estancias existentes y trabajó para empresas inglesas, pero pronto montó su propio negocio. En 1884, cuando el gobierno argentino ofreció las tierras conquistadas a los indígenas para ser explotadas, Jarred Jones fundó una estancia de 10.000 hectáreas a orillas del lago Nahuel Huapi.

Pero ahora Carol, su nieta, estaba ante mí con su pelo oscuro entrelazado en una larga trenza. Su rostro bronceado era radiante, sus rasgos profundos y los numerosos y pequeños hoyuelos hablaban de una vida al aire libre azotada por el viento, agotadora y excitante, encantadora y quizá a veces solitaria, pero libremente elegida y conscientemente decidida. Llevaba un chaleco claro y un pañuelo sobre la blusa de manga larga, pantalones azul oscuro y robustos zapatos de cuero.

Cuando Carol giró su cabeza, descubrí unas plumitas clavadas en una cinta de su sombrero y me di cuenta de que llevaba un "Lagomarsino", una marca de sombreros muy conocida en Argentina, usado por el cantante de tangos Carlos Gardel y muchas otras personalidades famosas.

Matías y Tomás también lo habían usado cuando eran niños en una cabalgata que hicieron con Martín durante diez días por los Andes a 4.000 metros de altura. En esa ocasión siguieron los pasos del general San Martín que en 1816 había cruzado la cordillera junto con su ejército para liberar a los chilenos del gobierno español. El sombrero les protegía del sol y de los fuertes vientos, y se ajustaba a la cabeza con una correa de cuero. Ahora los dos sombreros reposan en una estantería de su casa en Düsseldorf.

Una pequeña anécdota para explicar por qué para mí estos sombreros aparece cada tanto en mi camino: el año pasado, cuando regresaba de Alemania a Bariloche y pasé un día deambulando por Buenos Aires, me fijé en la puerta de entrada abierta de una opulenta casa de la ciudad. Entré e inmediatamente se me acercó una amable joven que me dijo que la visita pública no era hasta la tarde. Me picó la curiosidad y me ofreció una breve visita privada a la casa.

Por casualidad, había ido a parar al que había sido el domicilio particular de Carlos Lagomarsino. Me contó el amable joven que poco después de su llegada a Buenos Aires, Carlos Lagomarsino montó un puesto de pizzas a la

calle. Tenía un empleado que empaquetaba las pizzas y recibía el dinero, pero los clientes pronto se empezaron a quejar de sus dedos negros y éste le explicó a su jefe que en su tiempo libre fabricaba sombreros de fieltro. Este empleado fue el que le enseñó el oficio A Carlos Lagomarsino, quien fundó junto a su hermano la empresa en 1891 y la llevó a ser un éxito internacional en pocos años. Recordemos que en esa época y hasta los años ’40 los hombres de Buenos Aires llevaban sombreros en todas ocasiones, al principio de fieltro y más tarde de otros diversos materiales.

La joven de la provincia de San Luis siguió adelante.

Carlos Lagomarsino sólo vivió cuatro años en la magnífica casa que construyó en 1920. Murió joven, pero dejó mujer y cuatro hijos, que vendieron la casa a un médico. La empresa "Lagomarsino" sigue siendo conocida más allá de las fronteras argentinas.

En la estancia los caballos ya estaban ensillados, los demás jinetes habían llegado y estábamos listos para partir. Jarred, el hijo de Carol, y un joven americano nos acompañaban. No monto a menudo y confiaba en que los caballos me lleven, que no galopen alocadamente ni me despisten. Íbamos por una llanura, unos cuantos jinetes por delante de mí, cuando de repente vi a Tomas y a su caballo saltando por encima de un arroyo. "¿Qué hará mi caballo?" fue mi primer pensamiento, pero no pude pensar en ello mucho tiempo porque mi caballo ya caminaba cómodamente por el agua, se detuvo, sació su sed y siguió su camino. Me tranquilicé.

Desde el principio de la cabalgata todo el mundo intentaba hablar con todo el mundo. Había una pareja de Nueva York que pasaban su luna de miel y una familia de cuatro de Bath que, como yo, no se sientan a lomos de un caballo todos los días. Al cabo de una hora todo se volvió más y más tranquilo, de vez en cuando nos sobresaltábamos con una liebre, veíamos ciervos pastando entre los arbustos y un cóndor nos sobrevoló en círculos durante un rato. La cordillera de los Andes iba quedando a nuestras espaldas y la inmensidad de la estepa frente a nosotros.

“

“The color of that distance is the color of an emotion, the color of solitude and of desire, the color of there seen from here, the color of where you are not. And the

color of where you can never go.”

Solnit, Rebecca. A Field Guide to Getting Lost”

Después de más de dos horas, regresamos y todos estábamos deseando comer juntos al aire libre. Carol había preparado el asado con su hija. Había agua y vino, y fruta y tarta de postre.

Más tarde, cuando los otros ya se habían ido y Tomás decidió echarse una siesta a la sombra, Carol se sentó a mi lado, preparó un mate y empezó a contarme.

“Ofrecimos las primeras cabalgatas en 1987. Antes, los viajeros sólo querían alquilar caballos para recorrer la zona ellos mismos, pero yo no quería entregar mis caballos a completos desconocidos. Así que mi madre me aconsejó que acompañara a los grupos. Sí, creo que fui una de las primeras en ofrecer cabalgatas en la zona. Al menos las cabalgatas largas de hasta diez días. Cabalgábamos hasta ocho o nueve horas por día, como estaba acostumbrada desde muy chica, hacíamos fuego a la noche, pernoctábamos en carpas y teníamos carne, pan y mate como provisiones, a veces algunas manzanas. Todos los días, carne, pan y mate, eso era todo. La gente estaba impresionada, se sumergía profundamente en la experiencia, se empapaba del entorno, a diferencia de hoy, cuando los turistas reservan una o dos noches como mucho, pero prefieren los viajes de un día. Hoy quieren saber más que experimentar. "¿Qué tamaño tiene la estancia, cuánto tiempo hace que vives aquí?". La gente está más interesada en los números, rara vez alguien pregunta por un árbol o un pájaro. Eso era diferente.

En verano trabajaba aquí en Bariloche y en invierno en Estados Unidos, en Wyoming, en un rancho de huéspedes. Allí aprendí a hacer mejor las cosas. Reduje las horas de las cabalgatas un máximo de cinco horas diarias, mejoré las provisiones, había más fruta, sándwiches, bebidas y café. La gente estaba contenta. Y nosotros también.“

"¿Cuándo empezaste a montar?"

"Creo que tenía cinco años. No sólo montábamos, el caballo era siempre un medio de transporte. Teníamos que ir a buscar al ganado a los pastos, reparar cercos o construir nuevos. Los peones me llevaban con ellos y mi padre siempre me decía: "No seas una carga para ellos, déjalos hacer su trabajo".

Así que me callaba, no me quejaba, estaba tan agotada por la noche que justo antes de dormirme pensaba: "Nunca más, ¿por qué? No volveré a hacerlo. Y luego, unos días más tarde, volvía a montar a caballo muy temprano por la mañana y salía con ellos.“

“¿Y tu madre, cómo vivía?”

“Mi mamá sabía todo sobre caballos, amaba la naturaleza, conocía todas las montañas, lagos y ríos del país, pero nunca fue a las montañas, tal vez dos veces a caballo. Creció en Bahía Blanca, en la costa atlántica, fue a Buenos Aires de joven y perdió a sus padres muy pronto, a los veinte años. Cuando su hermano tuvo que alistarse en el ejército, ella no quiso quedarse sola en la gran ciudad y se fue a vivir con una amiga a Bariloche. Fue maestra y luego directora de una escuela privada de Bariloche. Para ella era importante tener una buena educación. Así que nos llevó a Buenos Aires, nos enseñó el Teatro Colón, los museos y los parques. De chica me impresionó, me gustó, me gusta viajar, pero nunca me iría de acá.”

"Y tu abuela, ¿no fue allí donde empezó todo?"

"Sí, era una mujer extraordinaria, venía de Suiza, incluso hablaba Schwytzerdütsch. Lo hacía todo ella, aquí no había nada, tenía que hacerlo todo ella. Queso, pan, mermeladas. Recuerdo sus deliciosas galletas, que siempre guardaba en una lata de metal. Y tejía, porque no había nada que comprar. Tejía los jerseys para sus seis hijos, sabía exactamente quién quería un bolsillo en el jersey y quién dos. Tejía calcetines y calzoncillos largos y tenía una huerta. Al principio vivían junto al río Limay, después en una casa grande y moderna en la estepa.”

“Mi abuelo era un visionario. Tuvo los primeros coches, calefacción central en su propia casa, fue un buen hombre de negocios y artesano, agricultor y ganadero. Operó la primera balsa que cruzó el río Limay y desarrolló un pequeño centro de negocios con un almacén, una carpintería y una oficina de correos en este lugar tan céntrico.”

“Hoy en día sigue habiendo allí una casa, "El Boliche viejo", que en su día fue una tienda, más tarde un almacén y luego mi taller de cerámica durante unos años. Ahora un inquilino regenta allí un restaurante. "

Me encanta escuchar y me hace bien que la gente aquí en Argentina se tome el tiempo para contar sus historias. Es entonces cuando salgo de los tiempos acelerados y me asomo a la vida de otro. Una vida alejada de sus orígenes, en busca de un lugar donde echar nuevas raíces, asentarse donde pocos vivían, donde había poco. Muchas personas cuentan aquí historias de emigración, de involucrarse en un entorno natural duro, de luchas existenciales, éxitos y tormentas, pérdidas, visiones y desesperación.

Ellos fueron los primeros. La primera maestra, el primer herrero, la primera fotógrafa o el primer pianista. El primer médico. Se tendió la primera línea telefónica y alguien tuvo la primera radio.

Y Carol fue la primera en ofrecer cabalgatas en los años ochenta. Ha conservado este espíritu pionero hasta nuestros días. Hacía tiempo que habíamos abandonado la pequeña sala con grandes ventanales de cristal, estábamos de pie en un fragante prado de flores de manzanilla y Jarred, su hijo, vino a reunirse con nosotros. Con una camisa de franela a cuadros y un sombrero de vaquero, estaba lavando una piel de oveja, quería secarla y curtirla para luego poder coser bolsillos.

Las sombras se habían alargado, corría una ligera brisa y era hora de despedirse. Tomas se unió a nosotros, nos despedimos, subimos al coche y emprendimos el camino a casa. En el camino vimos a nuestros caballos estaban en un corral, descansando y mordisqueando con mucho cuidado un cardo mariano. Sólo mordían las flores moradas, ya que el tallo y las hojas eran demasiado espinosos.

El sol había desaparecido tras las nubes. Y sentí que había un anhelo que no necesitaba resolverse. Miré al otro lado del lago y pensé

“Algo está siempre muy lejos.”

Muchas gracias a mis amigas Carmen Perez y Cecila Davidek que me ayudaron con la traduccíon.